フィンランド&エストニア子連れ旅行/第7日 中世の街並みそのままタリン旧市街

序盤は家族3つに分かれて別行動、中盤に合流し、船で国境を越えていく北欧旅

のっぽのヘルマンとふとっちょマルガレータを訪ねて

エストニアの首都タリンの旧市街は、中世の街並みが保全された世界遺産。西側が「山の手」と呼ばれる高台のトームペア地区、東側がラエコヤ広場を中心とする「下町」に分けられる。

まずは坂道を登って「山の手」へ。

【タリン旧市街の坂道】

旧市街を囲む全長およそ2キロの城壁。見張りの塔が並び、中世の要塞都市であったことをうかがわせる。13世紀にデンマーク王によって建築が開始されたそうだ。

【タリンの城壁】

「山の手」の中心に建つトームペア城。現在は国会議事堂として使われている。国旗が掲揚されている南側の塔は通称「のっぽのヘルマン」。

【トームペア城のっぽのヘルマン】

トームペア城の正面、広場を挟んで建っているのがアレクサンドル・ネフスキー教会。帝政ロシア時代に建てられたロシア正教会。一帯は多くの観光客で賑わっていた。

お城の真ん前という重要な場所に、特徴的な玉ねぎ型の屋根が存在感のあるロシアの教会。エストニアとロシアの微妙な歴史と関係を物語っている。

【アレクサンドル・ネフスキー教会】

「山の手」の見どころの1つ大聖堂トームキリク。13世紀創建でエストニア最古の教会。火災で焼失し現存する建物は再建らしいが、墓標や石棺が並んでいて重厚な歴史を感じさせる。

すぐ近くの土産店を覗くと、雑貨やマトリョーシカ人形のほか琥珀製品がずらり。バルト三国は琥珀の産地として有名なのだ。

【大聖堂トームキリク】

高台の「山の手」地区には市内を一望できる展望台が数か所にある。東は旧市街「下町」エリア、南は新市街、西のすぐふもとには鉄道駅、そして北には海が広がって見えた。

アコーディオン、あるいはエストニア式(?)の管楽器を奏でるミュージシャンが音色を響かせる中、日本人はあまり見なかったが中国人やドイツ人のグループ客が多かった。

【旧市街の展望台】

貴族階級が暮らしたとされる「山の手」から、商人や職人が住んでいた「下町」へ。

タリンには面白いネーミングの建物が多いけれど、「三人姉妹」もその1つ。三角屋根の15世紀の商家で、似た雰囲気の建物が連なっていることから、そう呼ばれている。少し離れたところには「三人兄弟」もある。

【三人兄弟】

旧市街の北側の出口に建つのが「ふとっちょマルガレータ」。「のっぽのヘルマン」と比較すれば、そのふとっちょぶりは明らかだが、海からの外敵に対する防衛の役割を果たしていたらしい。内部は海洋博物館になっていて、バルト海を巡る交易や海運の歴史について展示されていた。

【ふとっちょマルガレータ】

聖ニコラス教会。中世ヨーロッパで流行した疫病ペストの恐ろしさを描いたと言われる絵画『死のダンス』が残されているほか、エレベーターで尖塔に昇って市街を一望できる。とかくこの街は展望スポットが多い印象…。

【聖ニコラス教会】

「山の手」「下町」の見どころをひと通り巡り終えたので、城壁の外へ。旧市街をぐるりと囲むようにして、トラムとバスが頻繁に運行している。

【旧市街の周りの道】

バスに揺られること30分、やって来たのはエストニア野外博物館。海と森に囲まれた広大な敷地に、国内各地から移築された農村建築が展示されている。

【エストニア野外博物館】

民家あり、風車あり、教会あり。ソビエト時代の政策で伝統的な農村の多くは破壊されてしまい、ここに残っているものはとても貴重なのだそうだ。井戸や石臼、様々な生活用品など昔の日本にもありそうで、国は違えど人間の暮らしは似たようなものなのかも。

のんびり散歩するには適したところだけど、地味な見どころでありティーンズには不評…。

【エストニア野外博物館】

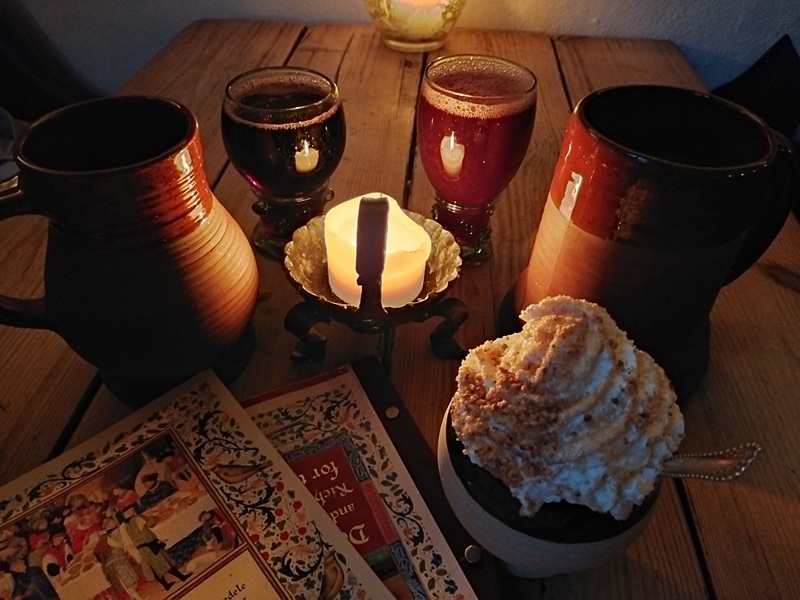

旧市街へ戻って夜は、15世紀のレシピを再現したメニューが売りのレストランへ。蝋燭に照らされた薄暗い店内、 店員の衣装も中世さながら。トイレの手洗いも実際はもちろん水道を使っているのだが、蛇口に見えないように手桶のような装飾のこだわり。

【中世そのままのレストラン】

嘘か本当か「マルティン・ルター推奨!」と書かれた肉料理があるかと思えば、中南米原産のジャガイモやトマトは一切無し。付け合わせフライドポテト全盛のヨーロッパでこれは本当に珍しい。

ビールは素焼きの壺に注がれてくる。観光客向けではありつつ、ワイルドなジビエ料理も美味しかった。

【タリン旧市街の夜】

いよいよ明日は最終日。フライトは夕方発なので昼過ぎまでは観光の予定だ。

▼英語ホームステイ/語学留学プラン 詳しくはこちら▼